来自国际种子联盟等国际组织和26个国家的54名外宾、29家国家和省级行业协会、上百位行业科学家、950家企业参加8大主分会场活动。今年现场参加人员超2万人次,再创历史新高。

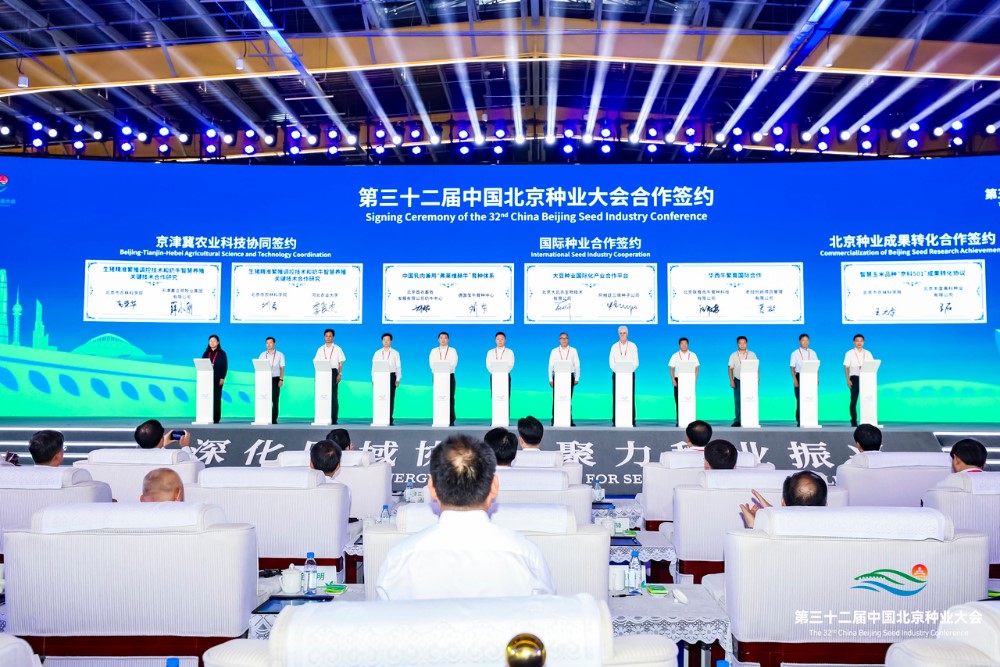

会期累计合作签约30项,签约意向额超过10亿元,预计带动后续全产业链约45亿元。

深化区域协同,聚力种业振兴。9月11-14日,第三十二届中国北京种业大会在京召开。亮眼数据背后,是大会举办三十多年来与日俱增的区域带动力、全国引领力、国际影响力。

区域带动力

助推京津冀农业科技协同

农业科技是培育农业新质生产力的核心引擎,是京津冀三地农业高质量发展的关键领域。

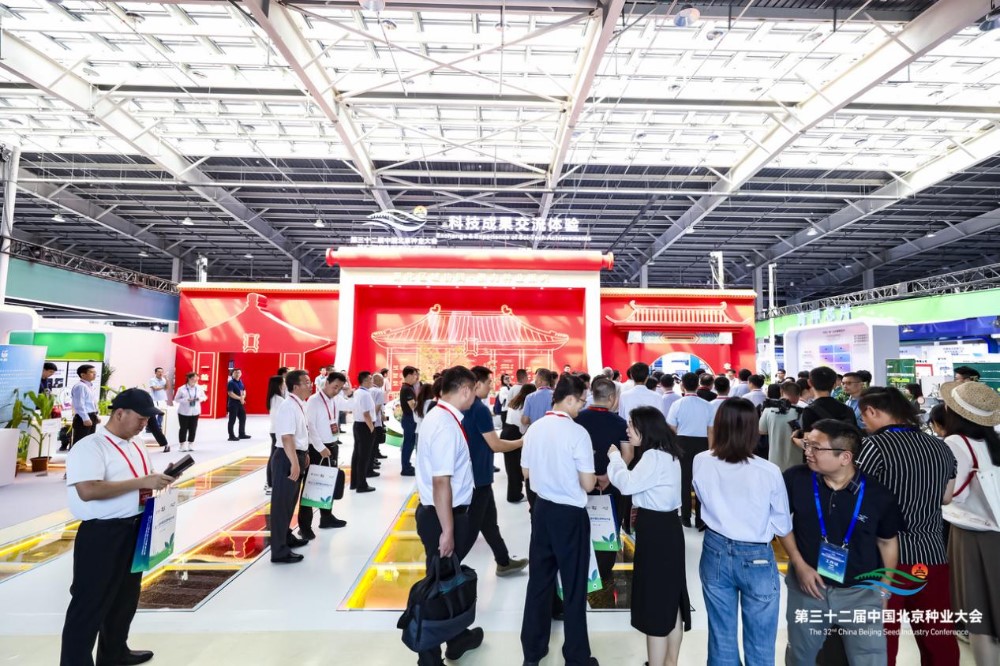

大会科技交流体验活动现场人潮涌动,来自京津冀地区143家单位的633项农业科技成果集中亮相,涵盖现代种业、智慧农业、生物制造等三大板块,农业科技协同结出累累硕果,交相辉映。 △活动现场人头攒动“‘京科857’以稳产高产、多抗广适为核心竞争力,是京津冀农业科技协同创新的典型成果,有望成为我国黄淮海及京津冀地区下一个千万亩级玉米大单品。”河北兆育种业负责人刘国栋介绍。

△活动现场人头攒动“‘京科857’以稳产高产、多抗广适为核心竞争力,是京津冀农业科技协同创新的典型成果,有望成为我国黄淮海及京津冀地区下一个千万亩级玉米大单品。”河北兆育种业负责人刘国栋介绍。

依托北京市农科院的育种技术优势,结合河北种业企业的产业化推广能力,这个历经10年培育而成的新品种正在市场上快速铺开。 △北京单位选育、河北企业推广的代表成果——“京科857”号在科技成果发布区,45家科研院校及农业创新主体发布173项新品种、新技术、新政策,覆盖全产业链和多应用场景。优新产品品鉴区,55家京津冀品牌新主体带来“北京优农”“津农精品”“河北农品”等300余项优新产品展示与品鉴。

△北京单位选育、河北企业推广的代表成果——“京科857”号在科技成果发布区,45家科研院校及农业创新主体发布173项新品种、新技术、新政策,覆盖全产业链和多应用场景。优新产品品鉴区,55家京津冀品牌新主体带来“北京优农”“津农精品”“河北农品”等300余项优新产品展示与品鉴。

“没想到一粒小小的种子,对于普通人竟然有这么大的影响,希望我国的种业发展越来越好,我们的日子也越过越好。”市民刘女士说。

今年大会首次由京津冀农业农村部门联合主办,旨在构建“研发在京津、转化在河北、应用在全国”的区域协同范式。

大会举办京津冀农业科技协同发展论坛,开展京津冀农业科技协同、京津冀主要农作物品种引种备案协同机制签约,发布京津冀协同发展农业主导品种、主推技术,举行京津冀农业科技创新联盟核心示范基地授牌,聚力推进农业科技成果高效转化。

农业农村协同发展是京津冀协同发展战略的重要方面。十年来,京津冀三地立足各自农情特点和功能定位,分别发挥农业产业、资源和科技、人才、市场等优势,重点在产业、科技、生态等方面加强合作,促进优势互补、互利共赢、协同发展,取得丰硕成果。

北京市委副书记游钧表示,未来,北京将发挥首都教育科技人才集聚优势,聚焦国家所需,瞄准世界前沿,推动科技创新、产业创新,建设具有全球影响力的农业科技创新中心。

天津市副市长王宝雨表示,进一步深化与北京、河北的农业科技创新协作,一方面强化科技赋能,打造种业协同创新标杆,另一方面深化开放合作,共筑种业发展新生态。

河北省副省长时清霜表示,促进创新链再优化,推动更多的核心技术实现新的突破。促进产业链再融合,携手构建协同创新模式。促进服务链再提升,进一步完善与京津相关部门的常态化协作机制。

全国引领力助力我国种业高质量发展

全国十粒种,一粒自北京。京津冀地区是全国首屈一指的种业产业集聚地,44家单位入选国家种业阵型,占全国16%,全球十强种企,前八强均在北京设立分支机构或研发中心。

7个智慧农业大模型、29款种业芯片、12项生物育种专利、一大批优新品种吸人眼球……“人工智能+生物技术+大数据”赋能创新加速。

本届大会,前沿科技成果轮番亮相,带来多个“首展”“首发”,彰显着京津冀种业对于全国种业发展的引领辐射作用。

世界首台智能育种机器人“吉儿”,首次亮相农业领域大会,成为全场焦点。其能够精准识别番茄花朵,仅用15秒便能完成一次杂交授粉,将番茄育种周期从过去的5年缩短到1年,育种成本降低25%以上。

“生物技术筑基,人工智能赋能,再加上机器人劳作,我们提出了一种全新的智能育种模式,不仅能节约成本,还能极大地提高育种效率,为北京乃至全国培育更多优质高产的新品种。”中国科学院遗传与发育生物学研究所许操说。 △世界首台智能育种机器人“吉儿”成为现场焦点生物育种产业化持续扩面提速。会上展示12个转化体及其转基因品种,大北农生物副总裁安喜榜介绍,在全国已审定(含正在公示)的180个转基因玉米、大豆品种中,73%使用了京津冀三地研发的转化体。

△世界首台智能育种机器人“吉儿”成为现场焦点生物育种产业化持续扩面提速。会上展示12个转化体及其转基因品种,大北农生物副总裁安喜榜介绍,在全国已审定(含正在公示)的180个转基因玉米、大豆品种中,73%使用了京津冀三地研发的转化体。

一批种业芯片“硬核科技”同样吸引目光。北京市农林科学院玉米首席专家赵久然介绍,现场展示的玉米DNA指纹——Maize6H-60K芯片,已累计检测超10万份样品,成为全球应用最广的玉米芯片鉴定技术。

“京粉6号”等三个700天产500枚蛋的高产蛋鸡品种集中亮相,尽显我国蛋鸡育种硬实力。北京市畜牧总站副站长路永强表示,“京粉6号”是我国首个700天产500枚蛋的国产超高产蛋鸡品种,是蛋鸡领域迈入“中国创造”的全新里程碑…… △大会集中展示京津冀农业科技创新成果以种为核,以会为媒。本届大会设置“1+7”会场,在通州设置主会场,丰台、平谷、延庆、海淀、朝阳、昌平、大兴设分会场,举办“1+1+1+10+N”系列活动,包括1个大会开幕式,1个“农业中关村”主论坛,1项科技成果交流体验活动,10场平行论坛,以及系列品种展示观摩周等活动。

△大会集中展示京津冀农业科技创新成果以种为核,以会为媒。本届大会设置“1+7”会场,在通州设置主会场,丰台、平谷、延庆、海淀、朝阳、昌平、大兴设分会场,举办“1+1+1+10+N”系列活动,包括1个大会开幕式,1个“农业中关村”主论坛,1项科技成果交流体验活动,10场平行论坛,以及系列品种展示观摩周等活动。

大会聚焦玉米种业、蔬菜种业、畜禽种业、休闲渔业种业、林果花草蜂种业、微生物种业、农作物种苗、合成生物及智慧农业与智能装备等细分领域,围绕前沿技术和行业趋势开展深度交流,为种业振兴建言献策。

国际影响力助力打造国际交流合作平台

交得其道,千里同好;固于胶漆,坚于金石。今年,来自国际种子联盟等国际组织和26个国家的54名外宾深度参与大会。

“种子是一切粮食生产的起点,种业是一项全球化的产业。”国际种子联盟主席亚瑟·桑托什·阿塔瓦尔在大会主论坛上提出,全球化时代背景下,各个国家都需要开展不同程度的跨国合作,才能更好地推动国际种业高效、高质发展。

开放合作仍是国际种业发展“主旋律”。大会开幕式上,3项国际合作签约“行胜于言”。北京大北农生物技术有限公司与阿根廷三塔种子公司联合组建大豆种业国际化产业合作平台,促进北京研制的优良大豆性状产品在南美市场推广应用;北京首农畜牧发展有限公司与德国宝牛育种中心联合打造中国乳肉兼用牛育种体系,进一步推动我国乳肉兼用牛育种产业升级;北京联育肉牛育种科技有限公司与老挝创启公司联合开展肉牛改良国际合作,将我国自主培育的肉牛新品种“华西牛”引入老挝育繁推广,提升当地肉牛养殖效率。 大会开幕式上共进行6项合作签约,其中国际种业合作签约3项。阿根廷三塔公司总经理里纳尔多·胡安·戈斯帕里尼应邀参会,这是他第一次来到中国,他表示“从未想过能在北京看到如此令人惊叹的种业发展成就,会期虽然只有几天,但我很快会再来中国,因为这里还有很多很多东西要看。”北京大北农生物技术有限公司副总裁耿素平表示,立足本次签约,公司将会在阿根廷建立合资公司,共同开发南美洲和非洲的市场,积极把中国技术推广到国外去,同时把国外优质大豆种质资源引进回国内。

大会开幕式上共进行6项合作签约,其中国际种业合作签约3项。阿根廷三塔公司总经理里纳尔多·胡安·戈斯帕里尼应邀参会,这是他第一次来到中国,他表示“从未想过能在北京看到如此令人惊叹的种业发展成就,会期虽然只有几天,但我很快会再来中国,因为这里还有很多很多东西要看。”北京大北农生物技术有限公司副总裁耿素平表示,立足本次签约,公司将会在阿根廷建立合资公司,共同开发南美洲和非洲的市场,积极把中国技术推广到国外去,同时把国外优质大豆种质资源引进回国内。

事实上,中国种业走向世界的“芯”故事连续上演。大北农集团生物育种大豆产品在巴西、阿根廷获种植许可,峪口禽业蛋鸡和白羽肉鸡出口坦桑尼亚、塔吉克斯坦,首农食品集团肉种鸭业务覆盖全球20多个国家和地区,京研益农蔬菜品种远销美国、俄罗斯、埃及等20多个国家,博收、捷利亚等蔬菜种子出口俄罗斯、东南亚、南美等国家......

打造国际交流平台,大会深化与国际种子联盟及欧洲、南美、东南亚、中亚等重点区域种业协会、国际企业的战略合作,推动资源共享、技术协同与项目合作,助力北京建设成为“中国种业走向世界、世界种业走进中国”的双向枢纽中心,为我国种业全球化布局注入新动能。